说真的,作为一个浸淫此道多年的心理咨询师,看到“催眠有用吗?”这种问题,真有种“老僧入寺见惯不惊”的感觉。倒不是质疑催眠本身,更多是无奈于大众对它普遍存在的误解和好奇交织的复杂心态。

客观地说,催眠疗法在心理咨询和临床治疗领域,是一个被严重低估了的、但确实相当有用的工具和技术。但请注意,我这里用的是“工具”,不是“魔法棒”。

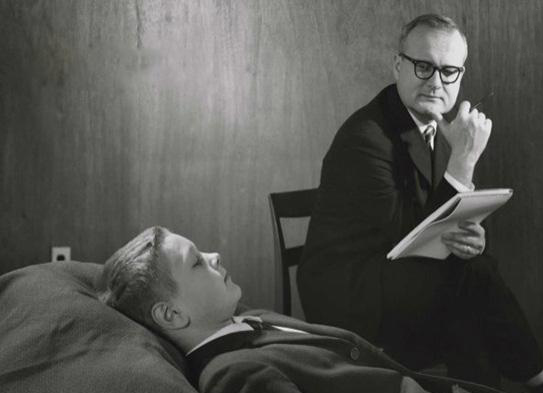

在我平时的工作里,催眠状态(Hypnosis)被视为一种高度专注且专注力可被引导的精神状态,是一种改变了的意识状态。它并非什么玄之又玄的“沉睡”或“被控制”,更不是你看到舞台上的表演秀。在这种状态下,个体的注意力范围会变窄,变得更专注于内在体验(比如想象、记忆、感受),并且对外界的积极暗示更为接纳。

那么,它“有用”在哪呢?

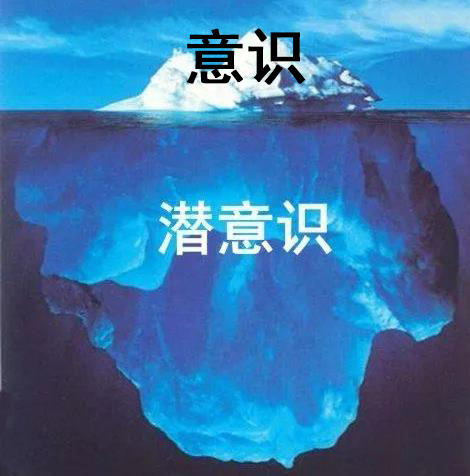

1.访问和处理潜意识的“黄金通道”

很多心理困扰、情绪模式、行为习惯的根源,往往深埋在我们的“潜意识”领域。意识层面的对话、认知行为疗法有时就像在坚固的冰山上凿洞,往往收效甚微,进度缓慢。而催眠状态则提供了一把钥匙,能让咨询师的工作更顺畅地触及这些深层的、不易察觉的模式和记忆(当然,这个过程非常讲究伦理和技术,绝非强行挖掘)。这对于处理创伤(PTSD)、抑郁症、焦虑症、强迫症等尤为有效。

2.症状管理和缓解的“利器”

很多躯体化的症状,比如慢性疼痛、胃肠道不适、失眠、还有某些类型的皮肤病(如牛皮癣)等,催眠疗法均展现出不俗的效果。它通过引导放松、想象安全的场景、改变对不适感认知的方式,切实帮助来访者掌握内在的调节能力。这背后有坚实的神经生理学基础研究支持,并非空穴来风。

3.加速行为和习惯的改变

想戒烟?想减肥?想摆脱某些成瘾行为?催眠可以通过强化改变动机、植入关于改变后积极状态的具体想象、以及消除对触发因素的敏感反应等方式,来辅助行为改变计划,但前提是来访者有改变的意愿和决心。它不能替代个人的努力和持续的行动,但确实能让这个过程变得相对不那么痛苦、成功率也可能更高。

4.增强自我觉察和资源激活

在催眠状态下,咨询师可以引导来访者更细致地体验情绪、身体感受,从而加深自我理解。更重要的是,它可以帮助来访者激活内在的积极资源,比如引导想象一个“安全岛”、一个内在的智者形象、或一种强大的内在力量感。这些资源在清醒状态下可能被遗忘或难以调动,但在催眠状态下被“安装”或“强化”后,可以在日常生活中被来访者更轻易地提取使用,用以面对挑战,提升心理韧性。

当然,得清醒地认识到几点:

1.不是对所有人都有效:个体的催眠易感性(Hypnotizability)差异很大。有些人天生更容易进入状态,效果也更好;有些人则比较困难。但这不意味着无效,只是方式可能需要调整,或者选择其他疗法。

2.伦理是生命线:催眠疗法对操作者的专业素养、伦理敏感度要求极高。一个不合格或不道德的“催眠师”(哪怕顶着心理咨询师的头衔)可能带来风险,比如错误引导、诱导虚假记忆(这是绝对禁止的!)、或加重创伤。这也是为什么严肃的催眠师都接受过严格的专业训练,并始终恪守伦理准则。必须确保整个过程中来访者的福祉是核心。

3.它是工具,不是全部:成熟的咨询师很少会只依赖催眠一种技术,它往往是整合治疗的一部分。比如,在催眠状态中处理了创伤暴露,之后一定伴随着在清醒状态下的认知重建、情绪调节技能的学习和巩固、以及安全稳定的支持性关系。它像手术刀,精准但需与其他治疗层面协同作用。

4.别迷信舞台秀:娱乐性质的催眠表演与临床治疗的催眠疗愈是天壤之别。前者追求戏剧效果,后者专注于来访者的福祉和改变。别因为看过前者就轻易判断后者。

总结一下我的观点:

站在专业同行的角度,我认为催眠疗法是心理咨询工具箱里一把锋利且不可或缺的专用工具。它在处理深层心理模式、管理身心症状、促进行为改变和激活内在资源方面,拥有独特价值和显著的效用。

但关键在于:

谁在用?——操作者是否受过严格专业训练,经验丰富,恪守伦理?

给谁用?——来访者的具体问题是否适合?其催眠易感性如何?是否知情同意?

怎么用?——如何将催眠干预安全、恰当地整合到整体的治疗计划中?

对于那些对催眠疗法好奇或持怀疑态度的同行或朋友,我的建议是:保持开放的心态,深入了解其科学基础和临床实践的真实面貌(而非舞台表演),尊重来访者的个体差异和选择权。当你亲自见证它在合适的来访者身上引发的积极转变时,那种“啊哈”的瞬间,会让你觉得之前的探索都是值得的。它确实“有用”,但这份“有用”的秘诀,在于专业、伦理、契合与整合!