“我讨厌学校,老师根本不理解我!”

这是15岁的小雨在心理咨询室里反复提到的一句话。她的成绩从班级前十滑落到倒数,情绪持续低落,甚至多次用刀片划伤手臂。小雨的母亲不解:“明明以前很乖,怎么突然就变了?”而小雨的班主任也无奈:“她总躲着我,我也不知道该怎么帮她。”

这样的故事并非孤例。中国科学院心理研究所最新发布的《2024青少年心理健康与学业状况调查报告》揭示了一个扎心现实:师生关系疏远的青少年,抑郁风险是同龄人的7倍以上。在“完全符合师生关系生疏”的青少年中,超半数存在抑郁风险,逾1/3有焦虑风险;而“完全不符合”的群体中,这一比例仅为7.4%和5.1%。

师生关系:被低估的“心理防护网”

报告显示,师生关系不仅是教学互动的基础,更是青少年心理健康的“隐形护盾”。班主任的公平度和支持性尤为关键:认为班主任公平度高的学生,抑郁风险仅为12.3%,而认为班主任“很差”的学生中,抑郁风险飙升至44.9%。

为何师生关系的影响如此显著?

心理学研究表明,青少年正处于“社会性自我”构建的关键期。教师作为家庭之外的权威角色,其态度直接影响学生的自我价值感。一句鼓励可能成为“心理疫苗”,而一次忽视则可能触发“情绪地雷”。

例如,报告中还提到,抑郁高风险的青少年中仅50.3%相信自己能掌握学习内容,远低于健康群体的90%。这种“效能感崩塌”往往源于长期缺乏师长的正向反馈。

青少年抑郁的“多米诺效应”

心理专家荣新奇教授表示,青少年抑郁绝非单纯的“情绪问题”,而会引发一系列学业危机:

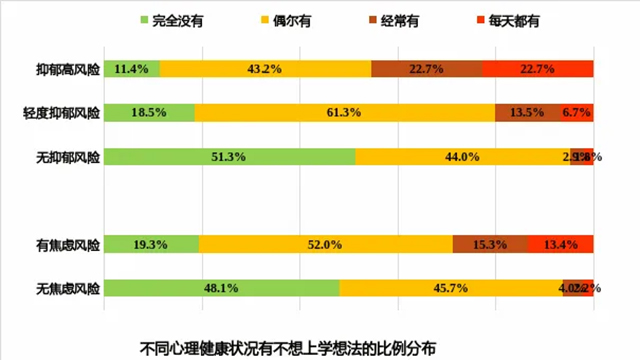

·动力瓦解:抑郁高风险学生中,45.4%频繁不想上学,28.9%认为学习毫无意义;

·行为失序:作业抄袭、考试作弊比例是健康群体的4倍;

·认知钝化:注意力下降、记忆力减退导致成绩断崖式下滑。

荣新奇教授还强调——抑郁症状与学业困境会形成恶性循环。一名受访教师坦言:“当学生因抑郁缺课时,我们常误以为是懒惰,结果越批评,他们越退缩。”

破局之道:从“情感支持”到“科学干预”

1.重塑师生互动的“微环境”

报告建议,教师需从“知识传递者”转型为“情感支持者”。例如,定期组织非正式谈心、采用“成长型评价”替代分数排名、建立班级互助小组等。美国教育心理学家埃里克森指出,青少年需要通过与权威角色的积极互动,建立“勤奋感”以对抗自卑。

2.家庭-学校联动:家长需要“补课”

数据显示,父母情感忽视的青少年抑郁风险高达40.1%,而频繁沟通心理健康的家庭,孩子抑郁风险仅6.7%。对此,新概念心理携手荣新奇教授等国内诸多知名专家团队推出的“家长高等进修系列课程”,通过催眠疗法与沟通训练,帮助家长:

·识别孩子的“抑郁信号”(如网络成瘾、躯体疼痛);

·掌握“非暴力沟通”技巧,减少亲子冲突;

·重建家庭安全感,成为孩子情绪的“稳定容器”。

3.创新疗法:催眠技术打开“心结”

诸多研究证实,催眠疗法能通过潜意识干预,快速缓解青少年的焦虑与自我否定。例如:

·意象对话:引导学生在催眠状态下与“内在老师”对话,修复现实中的关系创伤;

·情绪脱敏:通过渐进式放松,降低对学业失败的恐惧感。

一名经过6次催眠疗愈的高中生反馈:“催眠让我重新感受到班主任的关心,原来她不是讨厌我,只是不懂怎么表达。”

教育,是一场双向疗愈

青少年的心理健康,考验着整个社会的“共情能力”。当我们谈论“师生关系”时,本质上是在追问:教育究竟是为了培养“高分机器”,还是滋养“完整的人”?

正如报告所呼吁的——“健康第一”的教育理念亟待落实。若您的孩子正陷入心理困境,不妨走进“荣新奇心理工作室”。我们以专业的催眠疗法与家庭支持方案,助您打破沉默,重建联结。

关注我们,预约咨询,让每一段关系都成为治愈的力量!