“花了9800元,却感觉更痛苦了。”母亲病重、婚姻危机、职场压力……她本想通过心理咨询寻找出口,却遭遇了“资深咨询师”的敷衍推销。三个月后,她的情绪跌入更深的泥潭。

这是网友自述的真实经历。在评论区里,数千条留言都在诉说相似的经历:“咨询师只会重复理论”“交了钱就被晾在一边”“被评价‘太敏感’‘不够努力’”……

心理咨询,本应是救赎的起点,为何成了压垮情绪的最后一根稻草?

当“疗愈者”沦为“生意人”

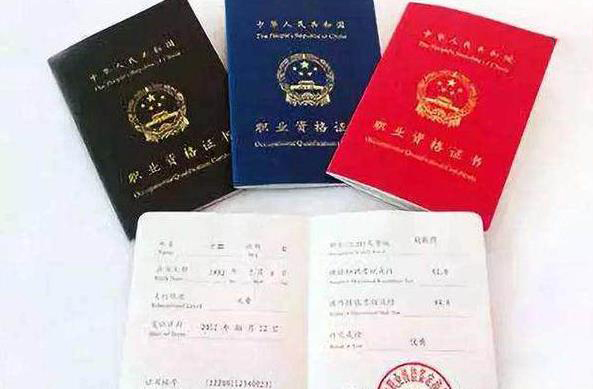

自2017年国家取消心理咨询师职业资格认证后,行业门槛形同虚设。大量“速成班”应运而生——零基础学员只需刷课时、背题库,三个月便能摇身变为“金牌咨询师”。某些培训机构甚至打出广告:“考试全是选择题,包拿证上岗!”

更令人担忧的是,部分平台和咨询师将来访者视为“长期饭票”:

·流程化收割:用几道粗糙的测试题判定“抑郁症”“焦虑症”,随即催促购买高价套餐;

·情感PUA:“你的情况必须长期治疗”“不续费就是放弃自己”;

·隐私侵犯:将患者创伤经历包装成“成功案例”,甚至用于营销宣传。

一位从业者坦言:“有些机构根本不在乎疗效,只关心如何把来访者‘困’在咨询室里。”

心理咨询为何可能“无效”?

新概念心理专家荣新奇教授表示,心理咨询的本质是建立信任关系,通过专业引导帮助来访者重构认知、修复创伤。但以下情况可能导致效果适得其反:

1.咨询师资质不足:缺乏系统心理学的学习和训练,仅凭主观臆断给建议;

2.方法错配:对严重程度的心理障碍来访者盲目使用自认为有效的心理疗法(但实际情况中,需要根据来访者的个人情况来选择合适的心理疗法,乃至匹配的咨询师);

3.伦理失守:忽视边界感,过度挖掘隐私却不提供支持,甚至泄露来访者的案例情况或隐私。

荣新奇教授曾言:“心理咨询不是‘话术生意’,而是需要专业伦理支撑的科学实践。”

如何找到真正的“心灵摆渡人”?

1.识别专业信号

·资质验证:优先选择持有精神科医师执业证或心理治疗师证的专业人员;

·过程评估:警惕“一次性收费数万元”“承诺绝对治愈”的机构;

·效果反馈:正规咨询应在3-5次内建立初步信任,并制定个性化方案。

2.创新疗法:催眠的科学力量

研究表明,催眠疗法能通过深度放松、重塑潜意识认知,显著改善焦虑、失眠及轻中度抑郁症状。例如:

·意象引导:帮助患者在催眠状态下构建积极心理场景;

·情绪调节:通过暗示技术缓解躯体化疼痛与情绪压力。

但需注意:催眠必须由经验丰富且专业的咨询师操作,避免激活未处理的创伤。

3.家庭赋能:从“个体疗愈”到“系统支持”

新概念心理研发的“家长高等进修系列课程”,正是基于“家庭-个体”联动视角:

·打破代际创伤:帮助家长识别自身情绪模式对孩子的影响;

·构建安全环境:通过沟通技巧训练,减少家庭冲突对心理问题的二次强化;

·科学工具包:提供正念练习、情绪日记等实用方法,让疗愈融入日常生活。

(图为荣新奇教授在2025中国中医心理学大会现场演示普适性清醒催眠技术)

心理求助,需要“双向奔赴”

心理咨询不是“顾客就是上帝”的消费,而是咨询师与来访者共同攀登的旅程。当行业乱象让人心寒,我们更需明白:真正的疗愈,发生在专业、尊重与科学方法的交汇处。

如果你或家人正在经历情绪困境,需要心理援助与支持,不妨走进“荣新奇心理工作室”。我们提供免费心理评估(点击公众号菜单“预约咨询”),更有资深心理咨询师+医学专家团队,1v1定制个性化疗愈方案,整合认知行为疗法、催眠疗法、家庭治疗等多元技术,拒绝“套路化”咨询,带你走出情绪泥潭。

真正的改变,从遇见对的引路人开始!

(本文案例已脱敏处理,引用数据来自《法治日报》及行业白皮书)